IT業界においてプロジェクトの大規模化や複雑化が進む中、開発・運用の現場では、単なる委託・受託を超えた「真のパートナーシップ」が求められています。

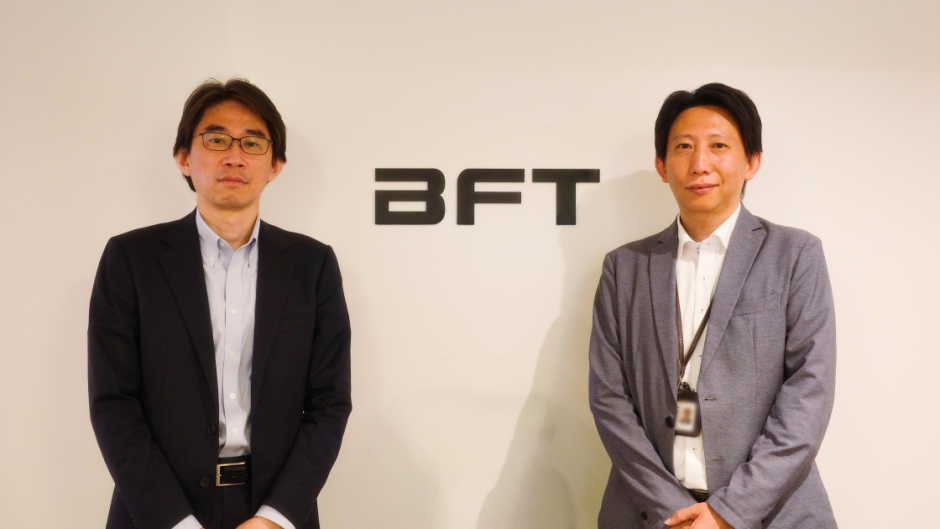

今回登場するのは、株式会社NTTデータ(以下「NTTデータ」)のI.K氏と、長年にわたりその現場を支えてきた株式会社BFT(以下「BFT」)のI.M氏。両者は立場こそ異なりますが、ヘルスケア業界向けプロジェクトをはじめとする公共インフラ支援の現場で、紙ベースの運用による非効率や煩雑さといった課題に正面から向き合いながら、お客様の課題解決に向けてともに取り組んできました。

本記事では、両者の関係性の変遷、BFTの強みと価値、協働を通じた組織変革や技術的な挑戦、そして今後の展望に迫ります。「技術だけでなく、現場の本質的な課題に寄り添いながら価値を共創していく」というシステム開発における協業の理想像が垣間見える対談です。

第1章 両者の出会いと信頼関係を築いた第一歩

──まずは現在のご担当業務や役割についてお聞かせください。

I.K (NTTデータ)

私はヘルスケア業界向けに、大規模システムの開発と運用保守を担当しています。もともとは業務システムやインフラ基盤の開発などに携わってきましたが、現在は運用保守が中心です。それと並行してBFTさんと協業しながら基盤開発も担っています。社内では部長職として、プロジェクト全体のリードも任されています。

I.M (BFT)

私はBFTの現場リーダーとして、NTTデータさんの現場に常駐し、チームのマネジメントとプロジェクトの推進を行っています。ここ数年は提案や見積もりなどの上流工程にも関わる機会が増えました。技術面では、オンプレミス中心だった環境からクラウドへの移行に対応し、現在は主にAWSを中心としたクラウド環境の設計・構築に携わっています。

──おふたりの出会いは、どのような経緯だったのでしょうか。

I.K

BFTさんと本格的にご一緒するようになったのは、2022年7月頃からです。それまではお客様の大規模システムをクラウドへ移行するプロジェクトを担当していたのですが、2022年に基盤開発という私自身にとって新しい領域に着任したことがきっかけでした。当時はまだクラウド運用の事例も少なく、トラブルや問い合わせ対応が多い状況でしたが、BFTさんには協力会社という立場にとどまらず、他社との役割の垣根を越えて柔軟に対応していただき、大変感謝しています。

──当初のBFTの印象はいかがでしたか?

I.K

初めてご一緒した際、BFTさんが担当されていた基盤開発チームは、落ち着いた雰囲気で、静かに集中して作業に取り組む姿が印象的でした。同じプロジェクト内の業務チームが比較的にぎやかな雰囲気だったこともあり、最初は「話しかけてもよいのかな」と少し戸惑ったことを覚えています。実際には、心理的な距離を感じさせることはまったくなく、いざというときにはとても頼りになる存在です。

特に印象的だったのは、クラウド移行後にお客様からの問い合わせ対応が必要になりI.Mさんに同行していただいた場面です。私は基盤についてはほぼ素人同然だったこともあり、技術的な対応はI.Mさんにお願いし、自分は要件の整理と確認に集中する形でお客様対応にあたりました。I.Mさんにはその場で的確に対応していただき、まさにピンチを一緒に乗り越えた、印象深い出来事となりました。お客様対応に関しては、協力会社の方が前に出ることに慎重な場合もありますが、BFTさんはその点でも非常に前向きです。お客様の前に立って率先して対応していただけるので、私としても非常に心強く、連携のしやすさにもつながっています。

I.M

同行のお声がけをいただけたのは嬉しかったですね。お客様の前で一緒に動ける貴重な機会をいただけてありがたかったです。

──BFTチームとしても、柔軟な対応を意識されていたのでしょうか。

I.M

そうですね。「これは自分たちの守備範囲ではないからやらない」といったスタンスではなく、「できることをやる」という意識を持って日々取り組んでいます。チーム内でも毎朝のミーティングなどでその考えを共有していて、NTTデータさんと一体となって動く体制を大事にしています。

第2章 信頼を深めるBFTの強みとは

現場で信頼を築くのは、必ずしも大きな成果や派手な実績だけではありません。日々のやりとりや、とっさの判断、守備範囲を超えた一歩。そうした積み重ねこそが、長く続く関係の土台になります。

では、BFTがどのように現場と信頼関係を育み、期待を超える価値を届けてきたのか。その背景にある強みに迫ります。

──現場での信頼構築につながった具体的なエピソードや、印象的なやりとりがあれば教えてください。

I.K (NTTデータ)

あるシステムの更改において、初期段階の検討からBFTさんにご支援いただいています。技術的な選択肢の整理から、実現可能な構成案の検討まで、一緒に進めることができました。調達案件の提案段階においては、調達要件に対する的確な提案内容に加え、リスクや改善点についても建設的な議論を交わすことができ、非常に助かりました。見積もり調整の局面においても、柔軟かつ丁寧に対応していただき、最終的にプロジェクトが受注へとつながりました。

その後の設計・開発フェーズにおいても、一貫して真摯な姿勢で取り組んでいただいており、プロジェクトの各フェーズで安心して任せられる存在だと感じています。

さらに、運用・保守フェーズへの円滑な移管も見据え、ドキュメント整備やナレッジの移管を計画的に進めてくださいました。その結果、保守担当者への業務引き継ぎや保守体制の構築をスムーズに進めることができました。

本プロジェクトを通じて、BFTさんは「単に開発を担う存在」にとどまらず、「上流工程から共に課題に向き合える、信頼できる存在」であると強く感じています。また、リリース後お客様のセキュリティ要件が変更になり、スキャナーの接続方法を見直す必要が生じた際に、I.Mさんにお一人でお客様先へ行っていただいたことがありました。この部分は本来の担当範囲外でしたが、お客様の業務運用の継続性を考慮して、「現地でお客様に直接確認したほうがよい」と判断し、臨機応変に対応していただきました。現地では、お客様の困りごとをその場で丁寧にヒアリングし、すぐに対応策を見つけて解決してくださり、お客様からも感謝の声をいただきました。こうした柔軟な対応力と判断の早さにはいつも助けられており、信頼関係の土台になっていると感じます。担当範囲にとらわれず、必要があれば一歩踏み込んで、自分ごとのように行動してくれる。そうした姿勢がBFTさんの大きな強みだと思います。

I.M (BFT)

お褒めいただき、ありがとうございます。

我々としても、技術支援にとどまらず、提案や見積もりといった上流工程からご一緒できるのは非常にありがたく、大きなやりがいを感じております。例えば、先ほどお話ししたプロジェクトでは、事前検討から提案書の作成、見積もりまでを一緒に取り組ませていただきました。最終的なプレゼンには出席できませんでしたが、準備段階から深く関わることができた点が、現在の信頼関係の土台になっているのではないかと感じています。

I.K

そのプロジェクトをきっかけに、今では社内の他統括部とも連携するような、より大きなプロジェクトにもご協力いただくようになりました。BFTさんには引き続き提案段階から関わっていただき、提案書の作成や見積もりを役割分担しながら一緒に進めてきました。現在は提案・見積もりを終え、開発フェーズに入っています。

I.M

プロジェクトを進めるなかで、日々のやりとりを重ねることで自然と距離も縮まりました。今では、困ったことがあればすぐに相談できる関係性ができていて、それは非常によい点だと思います。

第3章 これからの協業体制における課題と挑戦

継続的によりよい協業体制を築くために、今どんな視点が求められているのでしょうか。日々のやりとりを通じて見えてきた協業体制の課題と、その改善に向けた両社の取り組みに迫ります。

──現在の協力体制における課題や、改善したい点について教えてください。

I.K (NTTデータ)

I.Mさんのように、役割に縛られずに動ける方が少しでも多くいてくれると、さらに各チーム間の連携がスムーズになると感じています。大きなプロジェクトでは、役割分担の境目や工程の切れ目といった隙間が多く存在していて、そこを自然に埋めてくれる、まさに潤滑油のような存在がいると、本当に助かります。

実際、「急にお客様先へ行かなければ」という場面でも、「じゃあお願い!」といった突然の依頼に、I.Mさんは快く応じて、しかもきちんと問題を解決してくださいました。そういった動きができる存在が、ひとりでも多く出てきてくれると嬉しいですね。

──そうした人材の育成は、BFTチーム内でも意識されているのでしょうか?

I.M (BFT)

はい。私と同じような動きができる人材を増やしていくことは、重要な目標の一つだと考えています。個人のスキルだけでなく、チーム全体の対応力を高めるためにも、上流からプロジェクト全体を見通し、必要に応じて柔軟に動けるような人材を育てたいと考えています。実際の現場でも、その意識をチーム内で共有しています。

I.K

I.Mさんは、担当されている各プロジェクトの状況を常に把握しようと努められていて、今後動きがありそうなプロジェクトについても、声がかかる前から自主的にキャッチアップしてくださっている印象があります。そのおかげで、必要なタイミングでスムーズに動ける体制が整っていて、私たちとしても非常に助かっています。結果として、周囲の負担を減らしながら、業務の円滑な推進にも貢献してくださっています。

また、I.Mさんは非常に気配りができる方です。例えば、些細なことですが、進捗会議で普段仕切る人が不在のときに、自ら進行役を買って出てくださることがあります。本来であれば誰が担当してもよい役割ですが、そういった場面で自然に対応してくださる姿勢には、いつも助けられています。技術面での貢献だけでなく、日常的なコミュニケーションの中でも現場を支えてくれる非常に頼もしい存在です。

──今後、協力体制をさらに発展させていくためには、どのような取り組みが必要だとお考えですか?

I.M

今はプロジェクトごとに人月ベースで動く体制が中心ですが、今後は提案段階であらかじめ予算枠を設定し、その中でBFT側が最適な体制やメンバーを柔軟に組めるような進め方を目指しています。各プロジェクトでは、知見のあるメンバーが自発的に集まり、チームとしてしっかりと価値を創出できる。そんな、自律性と柔軟性を兼ね備えたチームづくりを実現していきたいと考えています。

I.K

今後は、BFTさんの中でも若手の方々を含め、現場で感じた課題や改善のアイデアを、より気軽に発信していただけるような関係性を築いていければと考えています。「こうすればもっと効率が良くなる」といった率直な提案をしていただけることは、私たちにとっても非常にありがたく、実際にそうした声が現場の質の向上にもつながっていきます。

例えば、生成AIのような新しい技術を活用して開発業務の効率化をするといったテーマも、そうした提案のひとつとして、ぜひ一緒に挑戦していきたいですね。

I.M

現在BFTでも、別のプロジェクトで生成AIの活用を検証しており、今後の業務への活用可能性も探っています。技術だけでなく、そういった変化を恐れず挑戦していく姿勢もまた重要だと感じています。

第4章 技術革新と共に進む 協業の未来展望

クラウドネイティブや生成AI、アジャイル開発といった技術革新が加速する中で、開発現場の在り方も大きな見直しが迫られています。両社はこうした変化に対し、課題の共有や技術活用を通じて、より柔軟かつ価値ある開発体制の構築に取り組んでいます。

最終章では、技術変化への向き合い方と、協業の未来に向けた展望をお話しいただきました。

──これからの協業において、どのようなことを期待されていますか?

I.K (NTTデータ)

今後は、プロジェクトを一緒に動かすという関係からさらに踏み込み、開発の進め方そのものについても共に見直していけるような関係性を築いていけたらと思っています。私自身、現在の開発プロセスが果たしてこの時代に合っているのか、疑問を感じることがあります。従来のように、既存の手法をベースに少しずつ改善を重ねていくアプローチでは対応しきれない場面も増えていくはずです。だからこそ、生成AIのような技術を活用して、開発工程の中でも特に人間が手作業で行ってきたプロセスを見直し、自動化や効率化に加えて、品質向上も目指していく必要があると感じています。

そうしたテーマに対しても、ぜひBFTさんから新しい視点や提案を積極的にいただき、一緒にチャレンジしていけたらと思います。

──単に技術を使うだけでなく、「どう価値に変えるか」を一緒に考えていくイメージですね。

I.M (BFT)

そうですね。例えば、私たちが今取り組んでいるのは、これまで人の目視で確認を行っていた単体テストのダブルチェック作業をどこまで生成AIで代替できるか、というチャレンジです。効率化だけでなく、品質を保ちながら新しいやり方に変えていけるかという観点で試行錯誤しています。こういった現場発の技術検証を、単発で終わらせず、次のプロジェクトにも展開していけるようにしたいですね。BFTとしても、生成AIやクラウドなどの先進技術に継続的に取り組んでいく中で、NTTデータさんと生成AIを活用した開発スタイルを共に形にしていけたらと思っています。

I.K

期待しています。そういうチャレンジを一緒に進めていけると、BFTさんの存在は協力会社ではなく、共に未来をつくる仲間という感覚にますます近づいていくと思います。

I.M

ありがとうございます。私たちも、自分たちの決まった業務だけをこなすのではなく、共に事業や価値をつくるという視点で今後も貢献していきたいと思っています。ぜひ、これからも新しい挑戦をご一緒させてください。

まとめ 信頼を重ね ともに未来をつくる関係へ

お互いの役割を超えて連携し、変化を前向きに捉えて挑戦し続ける。そんな姿勢を共有するNTTデータとBFTの関係は、真の協業を体現しているのではないでしょうか。

技術環境も働き方も変わり続ける今だからこそ、大切なのは、信頼を土台に互いに学び合い、高め合える関係性です。そうした関係こそが、次世代の開発体制を形づくっていくはずです。

両社のこれからの取り組みに、引き続き注目していきます。

※ 掲載内容は取材当時のものです。